基本的な機能解説 PowerDirector

この記事ではPowerDirectorの基本機能について解説しています。

- ①プロジェクト設定の確認

- ②カット(トリミング)の方法

- ③BGMの調整方法

- ④字幕の作成方法

- ⑤テロップの作成方法

- ⑥エンコード方法...など

![]() 製品版PowerDirectorに対応

製品版PowerDirectorに対応

※操作画面は最新版の21ですが旧バージョンでも基本的な内容は変わりません

この記事ではPowerDirector の基本的な機能の使い方を下記の6つの流れで解説します。

よくわからない部分があればお気軽にお申し付けください。

基本的な動画編集機能とその流れ

- ①動画編集する前にプロジェクト設定を確認する

※プロジェクト:編集内容や設定を保存しているメインファイルのこと - ②動画を取り込んで不要な部分をカットする or 動画の不要なシーンを切り出すトリミングを行う

- ③BGMをつけて調整

- ④字幕テキスト + ⑤テロップを作成し動画に文字を追加

- ⑥プロジェクトが完成したら最適なプロファイルで1つの動画ファイルとしてエンコード

※エンコード:動画ファイルとして書き出す

①プロジェクトの初期設定を確認する

まずは動画編集を行う前にプロジェクトファイルの設定を確認しておきます

※『プロジェクトファイル』というのは編集内容を保存していくメインファイルのことです

このプロジェクトファイルの中で

動画素材やBGM素材、写真素材などをタイムライン上で並べて編集し1つの動画を作るのですが

動画編集を行う前にプロジェクトファイルの設定として必ず確認しておいてほしい項目が2つありまして

それが『縦横比:アスペクト比』と『タイムラインフレームレート』です。

※特に縦横比は後から変更するとテロップの位置などがズレますので面倒なことになります

編集する動画の『縦横比:アスペクト比』を確認

動画編集を行う際には必ず目的に合わせて『縦横比:アスペクト比』を指定しておいてください。

例えば『Youtube』に動画を上げたい場合

Youtubeで指定されている『16:9』の縦横比にしなければピッタリ枠にハマる動画ができないからです。

※最近流行りのShort動画だと『9:16』

確認の方法ですが、まずPowerDirectorを起動します。

起動画面に『動画の縦横比』という部分がありますので

お好みの縦横比を選択してから『新規プロジェクト』をクリックすると指定した縦横比でPowerDirectorが起動します。

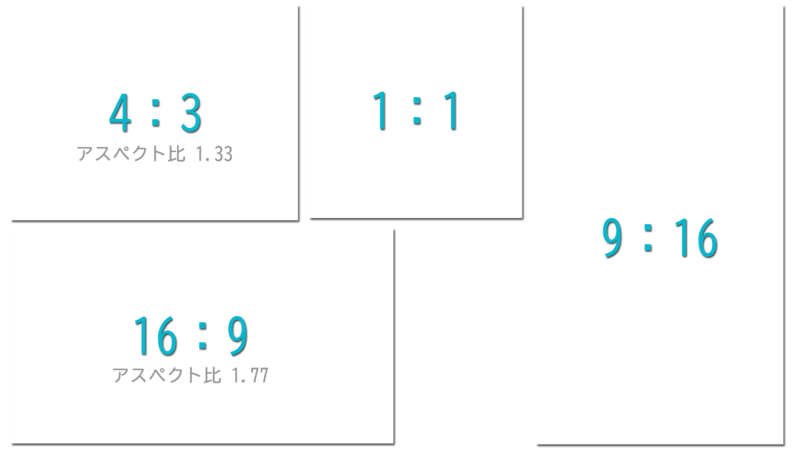

もしここで間違ったものを選んでしまった場合は

PowerDirectorの『上部メニュー』→『編集』→『縦横比』から変更が可能です。

画面比率(アスペクト比)は画面の縦と横の比率のこと

- 4:3 古い規格のことで『アナログテレビ』や『一部の結婚式場』など

- 16:9 今一番主流なアスペクト比で『地上デジタル、Youtube、PCモニター』など

- 9:16 『16:9』のモニターを縦に回転させた縦横比になります

※Youtubeのショート動画など - 1:1 正方形比率のアスペクト比で『インスタグラム』などがこれに当たります

- 21:9 『16:9』よりももっと横に広いウルトラワイド画面の縦横比※PowerDirector 20より選択可能

- 4:5 インスタグラムなどのソーシャルメディアに最適な「4:5」※PowerDirector 20より選択可能

- 360 『360°カメラ』で録画された動画ファイルを編集するための縦横比になります

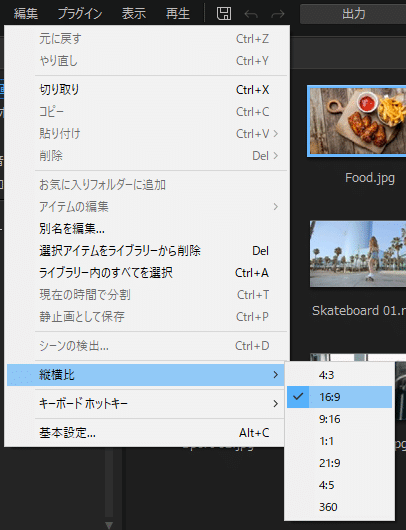

アスペクト比が決まったら次はプロジェクトファイルの『タイムラインフレームレート:コマ数(FPS)』を指定します。

『タイムラインフレームレート』を確認

プロジェクトファイルの設定の『タイムラインフレームレート』を説明する前に

まず動画制作における『FPS:フレームレート』について説明します。

※FPSという略語は3つほどありますが、ここではFrame Percent Secondのことを指しています

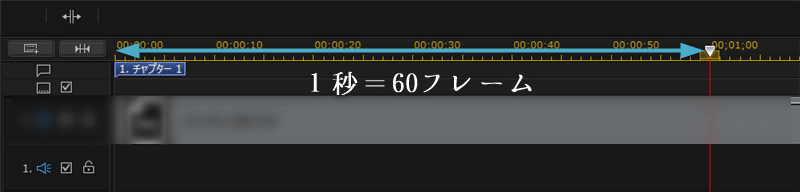

『FPS:フレームレート』というのは、1秒間の動画で見せる静止画の枚数=コマ数のことです。

例えば下記のように表示されるのですが

60 FPS

※このFPSの前についている数字がそのまま1秒間におけるコマ数を表します

60FPSというと1秒間に60枚の静止画を連続で映像化した動画ということになり

30FPSというと1秒間に30枚の静止画を連続で映像化した動画ということになります。

FPS(フレームレート)は高ければ高いほど静止画(:コマの枚数)が増えるので動画が滑らかに映像化されますが

滑らかであれば良いというわけではなく、目的用途に合わせてFPSを設定します。

FPSについて

- 24fps:映画フィルムやMVと同じフレームレート。程よいコマ落ち感が非日常感を出してくれます。

- 30fps:ごく一般的なフレームレート。

- 60fps:特に滑らかなフレームレート。目で見る感じに近いので日常感を強めたり、ゲーム系の動画に最適。

そして先程の『タイムラインフレームレート』というのは編集時の『フレームレート』のことで

例えばタイムラインフレームレートが60fpsなら30fpsよりもより細かくフレーム調整することができるという感じです。

また、ここのタイムラインフレームレートというのは

最終的に動画として出力するfpsではないということも覚えておくといいかもしれません。

※例えば、元の動画が60fpsで編集時のタイムラインフレームレートが30fpsだったとしても、出力時に60fpsを選択すればフレームの滑らかさは失われません

このへんがよくわからなければ

PowerDirector上の『タイムラインフレームレート』と編集したい動画の『fps』を合わせておくと問題ないかと思います。

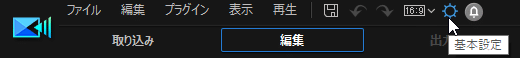

『タイムラインフレームレート』の変更方法

PowerDirector上の『歯車マーク』をクリック→『全般タブ』からタイムラインフレームレートを確認&変更することができます。

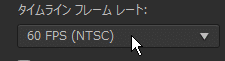

動画素材のフレームレートの調べ方

Windowsエクスプローラー上で動画を右クリックして『プロパティ』を選択→『詳細』タブのフレーム率から確認することができます。

以上が動画編集を行う前に確認しておいたほうが良い項目になります。

あとは心構えのようなモノなんですが動画編集というのはそれなりにパソコンに負荷がかかってしまうので

ちょっと重たい処理をさせてしまった時などにソフトがクラッシュすることも多いです。

なので、プロジェクトファイルの設定の確認が終わったら

『名前をつけて保存』し、以降はキリのいいところで随時保存していくクセをつけておくのが良いでしょう。

②動画素材をインポート&不要な部分を『カット:削除』する

動画編集では動画素材の不必要な部分(シーン)を削除してカットいきます。

主に未編集の動画のどこを残すかが予め決まっていない場合に

プレビューを見ながら必要なシーンと不要なシーンの境界を分割して不要なシーンを削除する感じです。

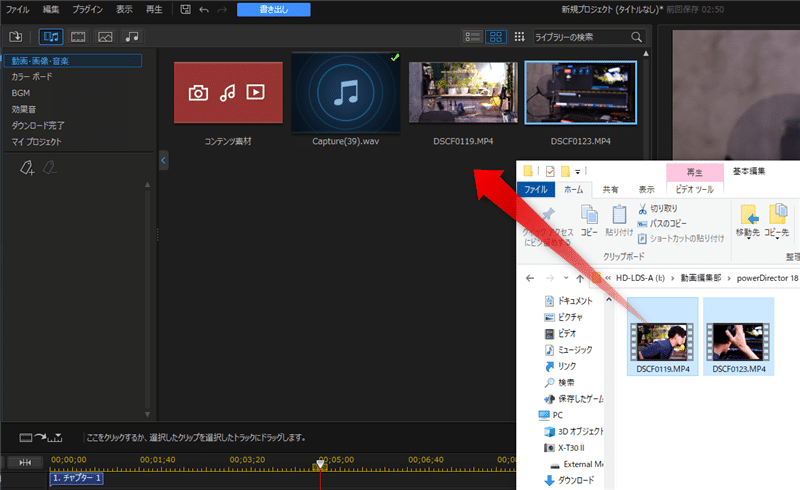

それではまず、『カットをする動画素材を取り込む方法(インポート)』から説明します。

動画素材を取り込む(インポート)方法

まず、PowerDirector編集画面左上メニューにある ![]() をクリックしてメディアルームを開きます。※F3キーでもOK

をクリックしてメディアルームを開きます。※F3キーでもOK

そしてこのメディアルームに素材をドラッグ&ドロップすることで取り込むことができます。

動画編集では、該当の動画編集ソフトに素材を取り込むことをインポートといい

インポートされた素材はその動画編集ソフトで編集に使用することが可能です。

注意点

インポートされた素材はPowerDirector内に保存されているのではなく、エクスプローラー上のファイルパスを辿っているだけなので

素材を取り込んだ後は、素材の保存位置を変更しないようにしましょう。

もし取り込んだ動画素材が音ズレを起こす場合は、下記ページを御覧ください。

音ズレしやすい動画ファイルを音ズレしにくい動画ファイルにエンコードする方法を解説しています。

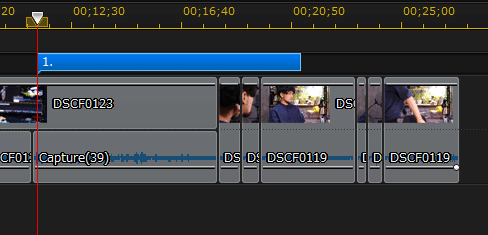

取り込んだ動画素材の要らない部分をカット:削除する

それでは次に不必要なシーンを削除する『カット』を行う方法を説明します。

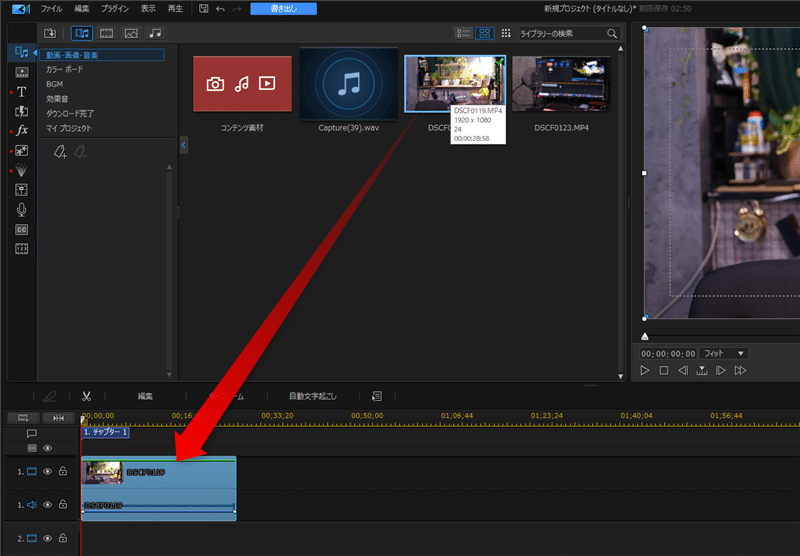

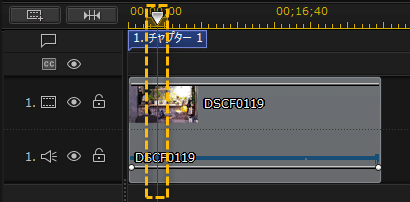

まずは、先程の手順で取り込んだ動画素材をタイムラインに挿入(ドラッグ&ドロップ)します。

そしてタイムライン上の何もないところをクリックして何も選択していない状態でプレビューウィンドウ(右上)の再生を押すと

タイムライン上の再生バーが動き、タイムラインのプレビュー再生を行うことができます。

そしてこのプレビュー再生を使いながら

再生バーの位置を『不要なシーン』と『必要なシーン』の境目に置く形でプレビューを停止します。

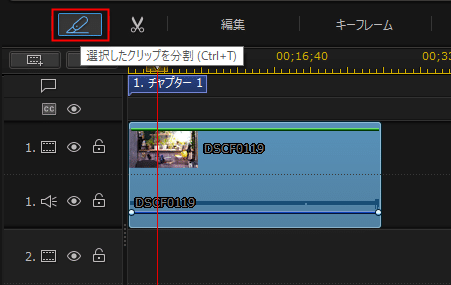

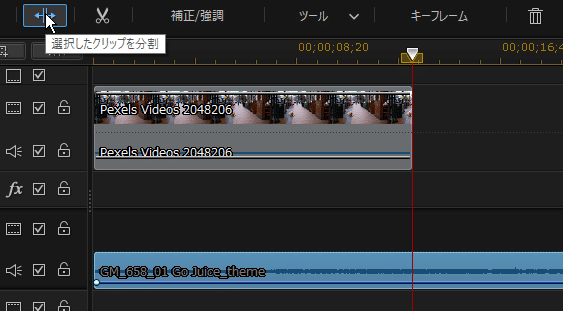

次にカットしたい動画素材を選択し、「選択したクリップを分割する」を押します。

クリップについて

クリップというのは、言い換えると「素材」のことで例えば動画素材のことを『動画クリップ』と呼んだりします。Youtubeとかだと「切り抜き」などがその言葉に該当するかと思います。

※音声クリップ、テキストクリップ、画像クリップ等

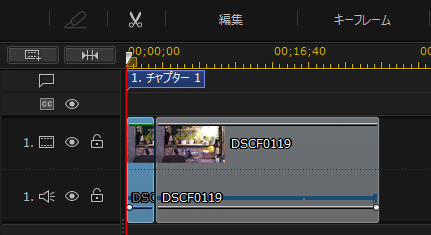

そうするとその位置の前後で素材が分割されますので

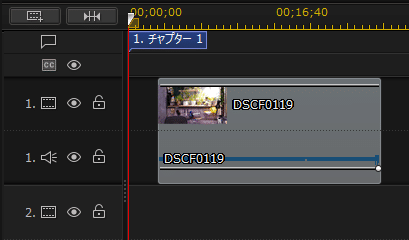

不要な部分をクリックして選択し、DELETEキーで削除することができます

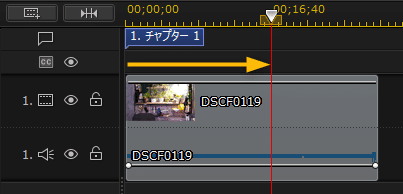

カットした後は適切な位置に動画素材をドラッグするなどしてタイムライン上の位置を微調整しておくのがいいでしょう。

DELETEキーを押した時の選択肢

- 削除して間隔はそのままにする:空白部分を詰めずに削除します

- 削除して間隔を詰める:削除した部分を詰めるように素材が移動されます

- 削除してすべてのクリップを詰める:すべてのトラックに対して「削除して間隔を詰める」という動作が適用されます

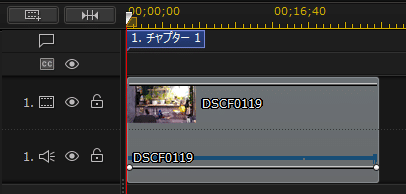

トラックについて

『トラック』というのは、素材を入れる入れ物のようなものです

※動画素材は、1つの映像トラックと1つの音声トラックの合計2つのトラックを使用します。

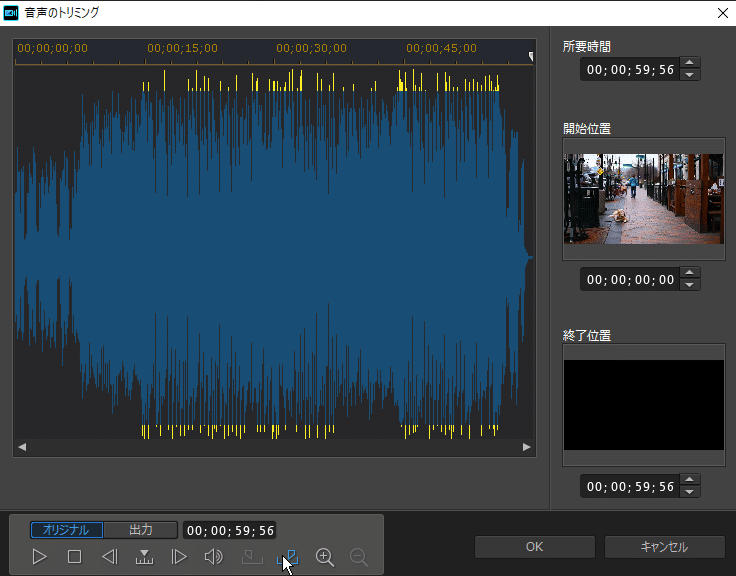

取り込んだ動画素材の必要な1シーンだけを残す『トリミング』

『トリミング』と『カット』は良く似ているのですが

未編集の動画の必要な部分だけを残して切り出すことをトリミングといいます。

これは主に未編集の動画のどこを残すか、どこを使用するかが明確に決まっている場合に使用します。

例えば動画の大部分は不要で1シーンだけ必要といった場合にそのシーンだけを残すようにトリミングします。

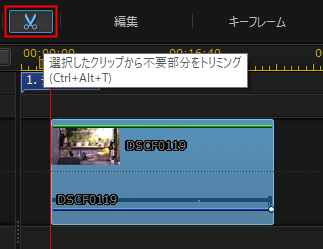

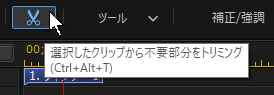

トリミングの方法

まずタイムラインに配置してある動画を選択し

『選択したクリップから不要部分をトリミング』をクリックします。

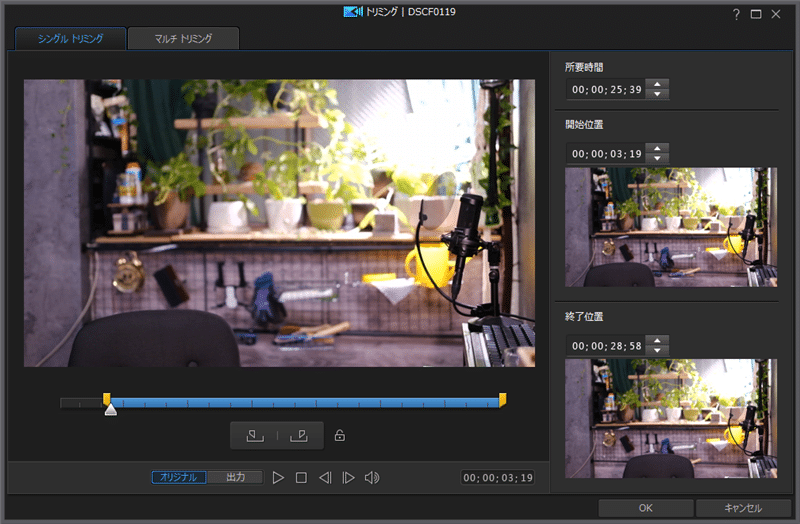

すると『トリミング』ツールが起動します。

『トリミング』ツール起動後、青いバーが出てきますのでこのバーを使って『始点』と『終点』を決めてOKを押すと

その場面だけを残し不必要な部分を切り出して『トリミング』することができます。

このように『カット』or『トリミング』のどちらかの機能を使って動画の不要なシーンを削除し

動画の必要なシーンだけを残すのが動画編集の基本となります。

カットが上手ければそれだけで見れる動画になりますし、

カットがあまり上手くなければ何を伝えたいのかがわからない動画になりやすいので

特にこの作業は手を抜かないようにしましょう。

③『BGM:音楽素材』を映像に差し込む

次に『BGM:音楽素材』の説明をしますが

その前に動画編集における「トラック」という用語を説明します。

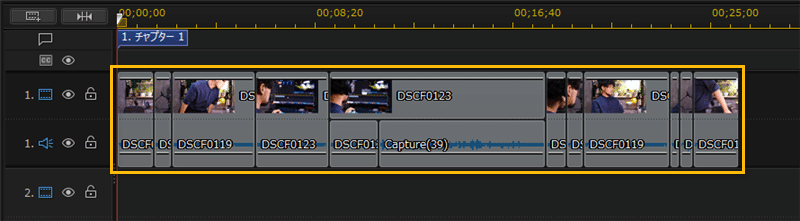

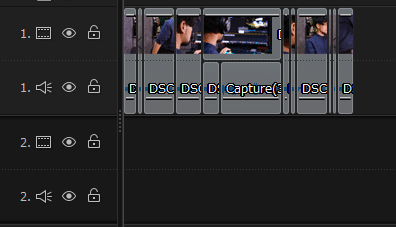

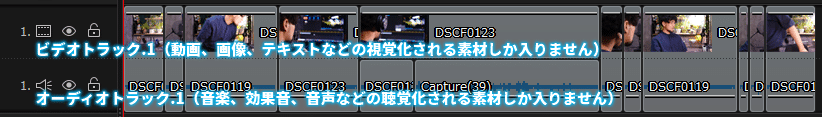

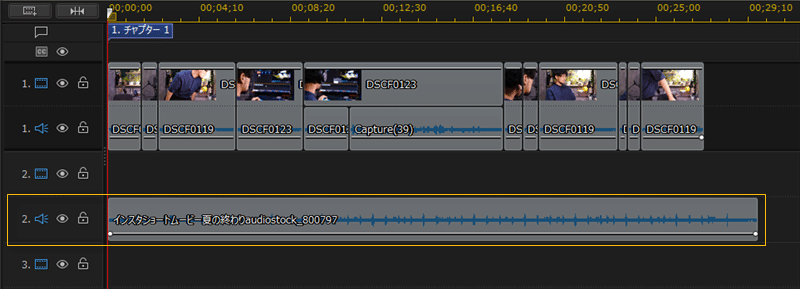

まず、動画素材がタイムラインに並べられている画像を見てください。

ここを見ると、タイムライン上に動画素材が入っているのですが

これは『トラック』という入れ物に入れられています。

※『ビデオトラック.1』と『オーディオトラック.1』

動画素材は、映像データと音声データが含まれますので

動画の映像部分と音声部分でそれぞれトラックが分けて使用されています。

つまり、動画の映像部分は1つのビデオトラックを占領しており

動画の音声部分は1つのオーディオトラックを占領しているので

実は合計2つのトラックを占領して使用しているというイメージです。

そしてこの動画にBGMをつけたい場合どうするのかというと

動画で使用している2つトラックの他にもう1つの音声トラックを用意してそこにBGMを入れてあげると解決します。

※音声トラック『2』にBGMが入っています

そして『BGM』を扱うときに覚えておく機能は主に3つです。

BGMを扱うときに覚えておきたい3つの機能

- A. BGMの音量ボリュームを調節する

- B. BGMの長さを調節する + トリミングで範囲を指定する

- C. BGMにフェードインとフェードアウトを設定する

A. 『BGM』の音量ボリューム&バランスを調節

『BGM』を音声トラックに配置したら次は音量の調節をしてみます。

※1つの『BGM』に対して動画の音声が大きすぎないか小さすぎないかといった2つの音声のバランスを調整する作業です

『BGM』の音量は、素材を選択すると青いバーが表示されますので

これを上げ下げすることで音量の調節を行うことができます。

![]()

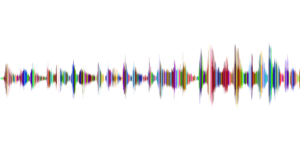

音量ボリュームを調節するときの注意点:黄色い部分

音の波形を見たときに、黄色い部分があればそこは音量が大きすぎて音割れするポイントになります。

なのでBGM素材の音量を下げる等をして黄色い部分が極力残らないようにしてください

※理想で言えば音量は小さすぎず大きすぎず黄色ギリギリの音量で安定させたいところ

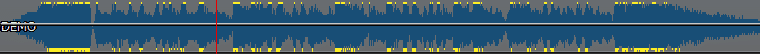

音の波形が出ない場合は

基本設定→全般の中にある『タイムラインに音の波形を表示する』にチェックを入れてください

音量バランスの注意点:高品質なヘッドフォンやイヤフォンは極力避ける

動画編集では、BGMや動画の音量、効果音のそれぞれの音量のバランスを取るのですが

この音量バランスはバランスを取った時の聴覚環境(ヘッドフォンやイヤフォン)に依存する点にご留意ください

これはどういうことなのかというと

品質の良いオーディオ製品というのは、高音の不快な音をカットしてくれる製品が多いので

音量のバランスを取った時に高音が強くなったりしていることに気づけないことが多々あります。

これが例えばどういうことになるのかというと、例えばYoutubeに上げた時に

聞く人の環境によって『効果音が大きく不快に感じたり』することがあるということです。

なので個人的には

使用者の多そうなリーズナブルなイヤフォンで音量のバランスを取るのがおすすめです。

ちなみに僕が音量バランスで使用しているのはこのイヤフォンです。

2000円くらいのイヤフォンなんですけど、レビュー数が10,000くらいあって

単純に使ってる人多そうだなという理由でこれにしました

![]()

また、歌ってみた等のマイクに入力した音(自分の歌声等)を正確に聞かないといけない時は

専用のモニタリングヘッドホンというものがありますので、そのへんも頭の片隅に覚えておいていただければと思います。

音声データ(Hz)の取り扱いの注意点 / 48,000Hz or 44,100Hz

ここも気になる人だけ読んでいただければと思うんですが

音声データが入ってるBGMや動画素材にはHz(周波数)という概念があります。

※Hzの数値は大きければ大きいほど音声がなめらかに録音(データ化)されます

一般的に主流なHzは、48,000Hzと44,100Hzだと思いますが

編集時にこれらのHzが混在している状態はあまりよくありません。

例えば自分の声を入れたゲーム実況動画を作る際に

ゲーム音が48,000Hzなのにマイクで録音した音声が44,100Hzになっていたりするケースです。

これらを合わせて編集した場合、ピッチが合わなくなったりするので

最悪の場合音がズレていく原因になったりします。

PowerDirectorでは、h,264やh.265等の主流な動画ファイルとして書き出した場合

必ず48,000Hzで出力されますので、できればすべての音声が含まれる素材のHzは48,000に統一するのがおすすめです。

※Windows Video Media 9形式で出力した場合のみ44,100Hz

これらは録画時の設定(Windows設定や録画ソフトでの設定)として

録音する段階で48,000Hzに統一しておくのが良いでしょう。

ですがもし、44,100Hzで撮ってしまって、48,000Hzに変換したいということであれば

Audacityというフリーソフトを使用すればかんたんに変換することができます。

関連ページ

B. 『BGM』の長さを調節する

『BGM』というのは、動画の長さに応じて短く調整することが多々あります。

例えば編集している動画は終わっているのに、『BGMの尺』はまだ残っている場合に

不要な部分を分割してカットしたり、あるいはトリミングで必要な部分だけを残したりという感じです。

『BGM』をカットしたい場合は

まず、BGM素材を選択した状態でカットしたいところに『タイムラインバー』をあわせます

そして『選択したクリップを分割』でBGMを再生バーのラインで前後に分割することができますので

あとは不要な部分をDELETEキーで削除することができます。

B+. 『BGM』の一部だけを残すようにトリミングする

次に音声をカットするのではなく

必要な部分だけを残す『トリミング』を説明いたします

※動画素材の『トリミング』とやり方はほぼ同じですがツールが少しだけ違います

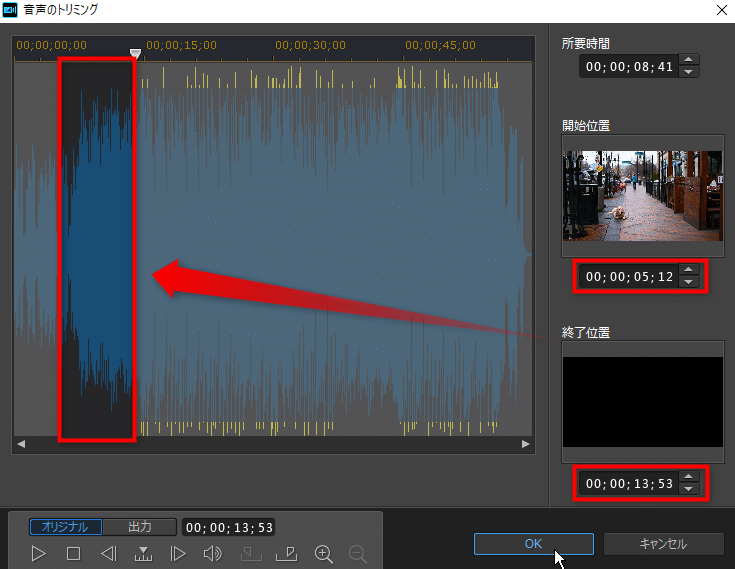

BGMをトリミングするには

まず『BGM素材』を選択し『選択したクリップから不要部分をトリミング』をクリック押します。

すると『音声のトリミング』ツールが起動します。

使い方は『再生ボタン:▷』を押してBGMを再生させながら

残す部分の『始点』と『終点』を決めるだけです。

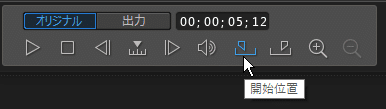

『始点』が決まったら『開始位置』と押します。

するとトリミングを行う始点位置を定めることができます。

『終点』も同じくその横の『終了位置』を押すことで終了位置を定めることができます。

『開始位置』と『終了位置』がそれぞれ設定できましたら

OKを押すとその部分だけを残しトリミングすることができます。

C. 『BGM』に フェードイン と フェードアウト を設定

『BGM』をカットしたりトリミングしたりすると

そのカットした場所によっては、ブツッと不自然に切れたりしてしまいます。

そういう場合に音声の『フェードイン』『フェードアウト』という機能を使用します。

フェードインとフェードアウト

- フェードイン:BGM(音声)が途中から始まるときに使用します ※無音から徐々に音量が上がっていきます

- フェードアウト:BGM(音声)が途中で終わるときに使用します ※徐々に音量が無音になっていきます

そしてこれらの音声の『フェードイン:アウト』を設定する方法は2つあります。

フェードを設定する2つの手法

- 基本的な手法:キーフレームで手動で設定する方法

- お手軽な手法:PowerDirectorに備わっている音声トランジションを使ってお手軽に設定する方法

基本的な手法:キーフレームで手動で設定する方法

まずは基本的な手法をご説明いたします

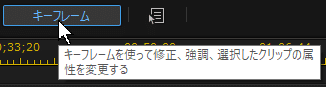

基本的な手法では『キーフレーム』という機能を使います。

※『キーフレーム機能』というのは時間経過によりパラメータのデータを変えていく時に使用する機能です

ここでは『音量』というパラメータに対して音量のデータに変化を加えます。

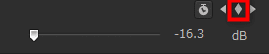

まず、『フェードイン(or アウト)』を設定したいBGM素材を選択し『キーフレーム』をクリックします

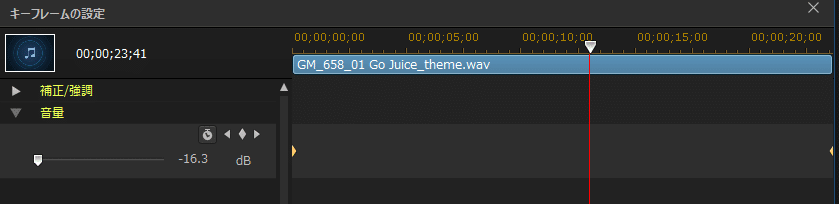

すると『キーフレームの設定』というウィンドウが開きます。

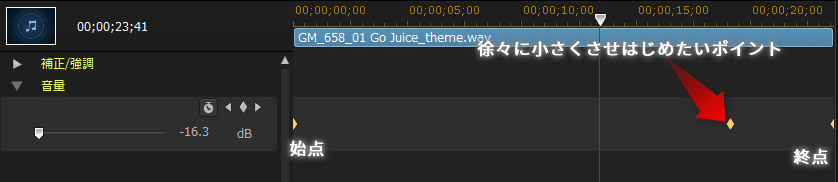

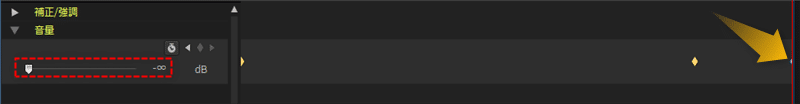

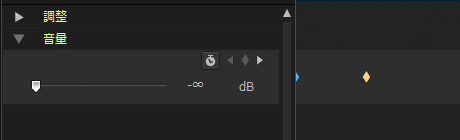

このBGMを『フェードアウト』させたい場合は、『キーフレーム』を3つ追加する必要があります。

※『キーフレーム』は追加したいポイントに再生バーを移動させて下記のマークをクリックすると作成することができます

3つのキーフレームは『始点』と『終点』と『徐々に小さくしたいポイント』の3点を決めてキーフレームを作成します。

あとは『終点』のキーフレームをクリックして選択し

音量を無音(-∞)まで下げてあげるとフェードアウトさせることができます

逆にフェードインさせたい場合は、

始点と次点(数秒後)の2つのキーフレームを作成し始点のみを無音にすることで設定が可能です。

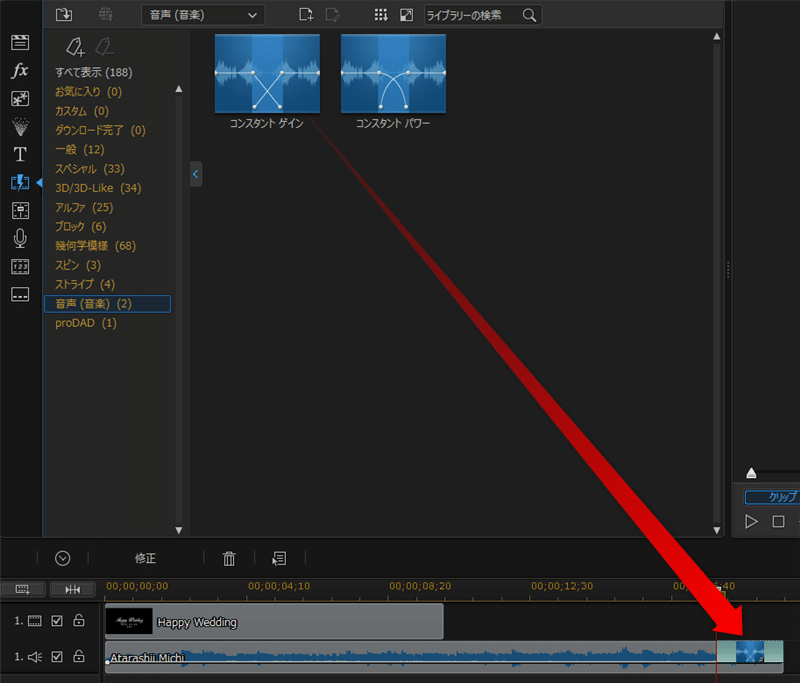

お手軽な手法:音声トランジションを使って簡単に設定する方法

次に一番お手軽な手法について説明いたします。

PowerDirector編集画面の左上のメニューで![]() をクリックしトランジションルームを開きます。

をクリックしトランジションルームを開きます。

※F8でもOKです。

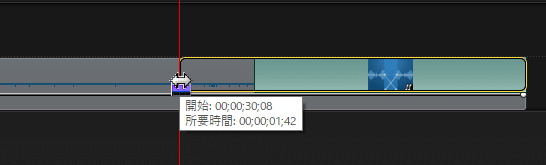

この『トランジションルーム』→『音声』の中に『コンスタント ゲイン』という音声トランジションがありますので

これをBGM素材のOUT部分にドラッグします。

これで、音声が緩やかに無音に向かっていくフェードアウトを設定することができます。

※OUT部分に適用するとフェードアウト、IN部分に適用するとフェードインになります

また、このトランジションをドラッグするとフェードの時間を調整することができます。

以上がBGMを扱うときに覚えておきたい3つの機能になります。

④字幕テキスト + ⑤テロップの作成方法

次にテキストの作成の仕方を説明いたします。

PowerDirectorでは字幕テキストの作成とテキストクリップの作成で動画にテロップ(文字)をつけることができます。

大まかな違いとしては

字幕テキストは『字幕ルーム』から動かない文字としてテキストを作成することができるのに対し

※字幕ファイルとして出力することも可能なので例えばDVDを作成する時に日本語字幕と英語字幕をつけることができたりします

『タイトルクリップ』というのは動かない文字だけでなく

動く文字を作ることができる自由度の高いテキストになります。

※字幕クリップと違ってキーフレーム機能が使用可能なのでアニメーションさせたりできます

基本的には動くテキストを作りたい場合はタイトルクリップを作成し

動かないテキストで良い場合は字幕テキストを作成します。

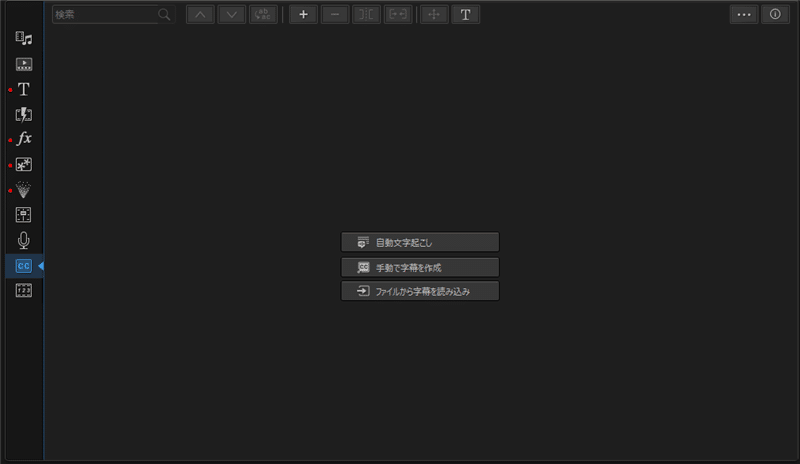

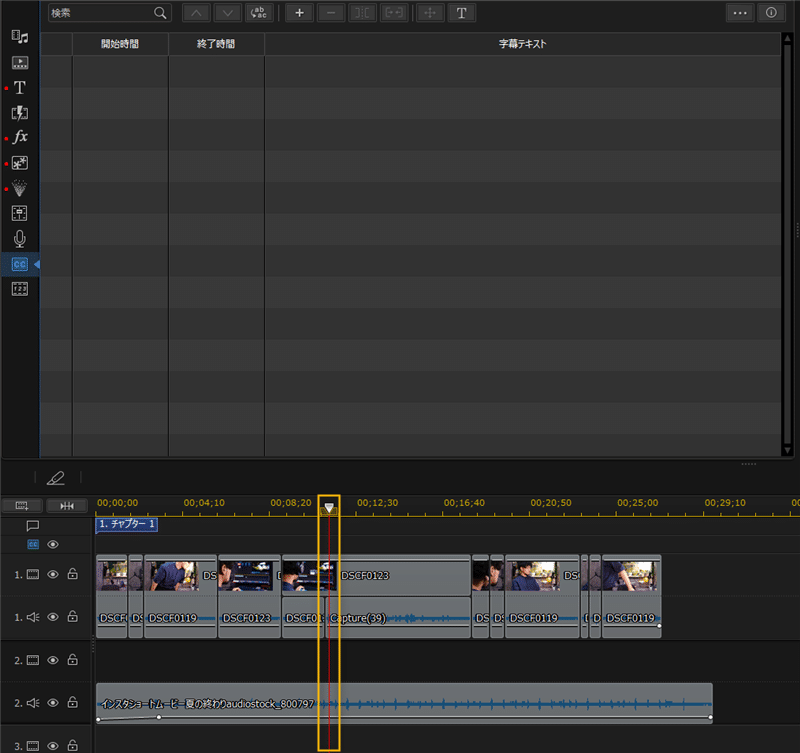

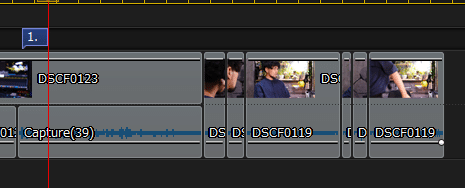

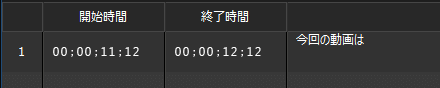

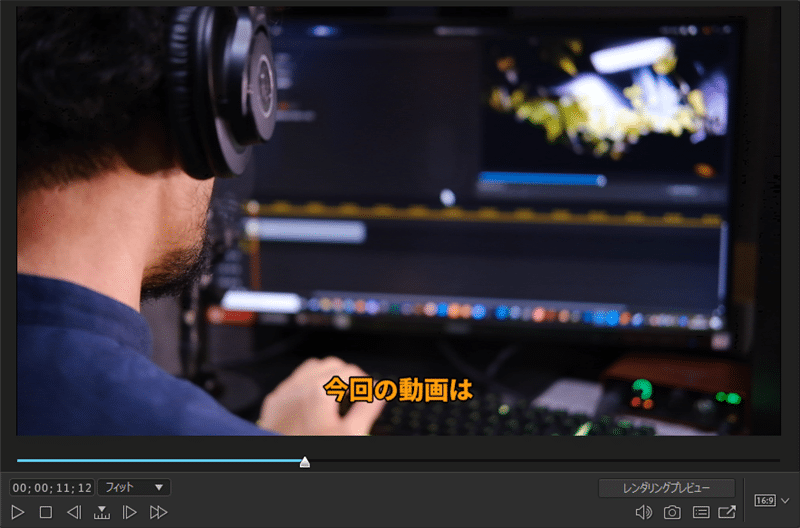

④字幕テキストの作成方法

まずは字幕の作成から説明いたします。

PowerDirector編集画面の左上のメニューで![]() をクリックし『字幕ルーム』を開きます。

をクリックし『字幕ルーム』を開きます。

※F12でもOKです。

21以降では3つの選択肢がでますがここでは『手動で字幕を作成』をクリックします。

そしてタイムライン上で字幕を表示させたいポイントに再生バーを移動させます。

字幕を表示させたいポイントに再生バーを移動させたら

![]() (現在の位置に字幕マーカーを追加)を押します。

(現在の位置に字幕マーカーを追加)を押します。

すると再生バーのポイントに『字幕マーカー』を出すことができます。

※『+』の位置は21以前と以降で異なります。

※21は字幕ルーム画面の上部にあります。

※20以前の場合はタイムラインの上にあります。

このマーカーの長さというのは、表示時間を表しているので

表示時間を変更したい場合はマーカーの終点部分をドラッグしてお好みの長さに調整することができます。

『字幕マーカー』の表示時間が設定できましたら次は実際にテキストを入れていきます。

該当の『字幕マーカー』をダブルクリックするか

もしくは字幕ウィンドウから該当の字幕部分の『ダブルクリックして編集』を押すことでテキストを入力することができます。

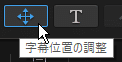

また、『字幕位置の調整』を押すことで字幕の位置を調整することができます。

※Y位置の数値が上がるほど画面上では下に表示されます。

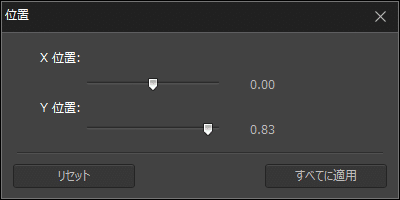

さらに『字幕テキスト形式の変更』を押すと

『フォント、カラー、スタイル、サイズ』など基本的なパラメータを設定することができます。

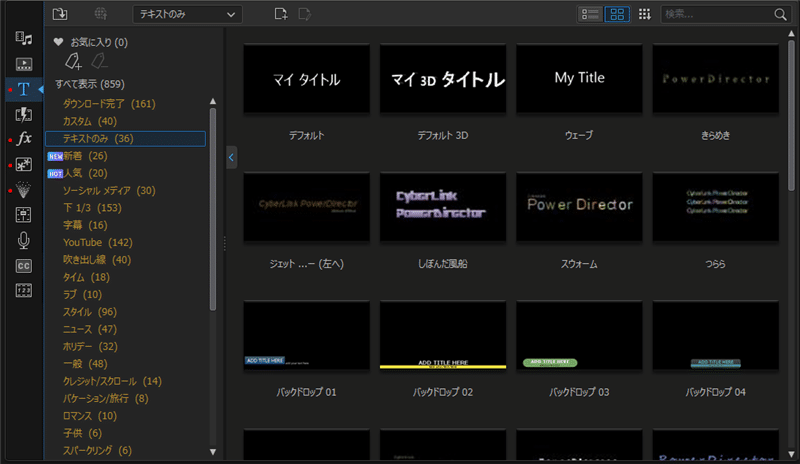

⑤タイトルクリップの作成方法

続いてタイトルクリップの作成を簡単に説明いたします。

PowerDirector編集画面の左上のメニューで![]() をクリックし『タイトルルームルーム』を開きます。

をクリックし『タイトルルームルーム』を開きます。

※F7でもOKです。

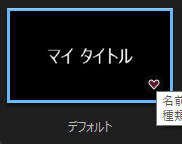

すると様々なテンプレートがでるので

イメージに近いお好みのモノを選び下のタイムラインに挿入します。

今回は①タイトルルームの中にある『デフォルト』プリセットをタイムラインに挿入し②表示時間を調整しておきます。

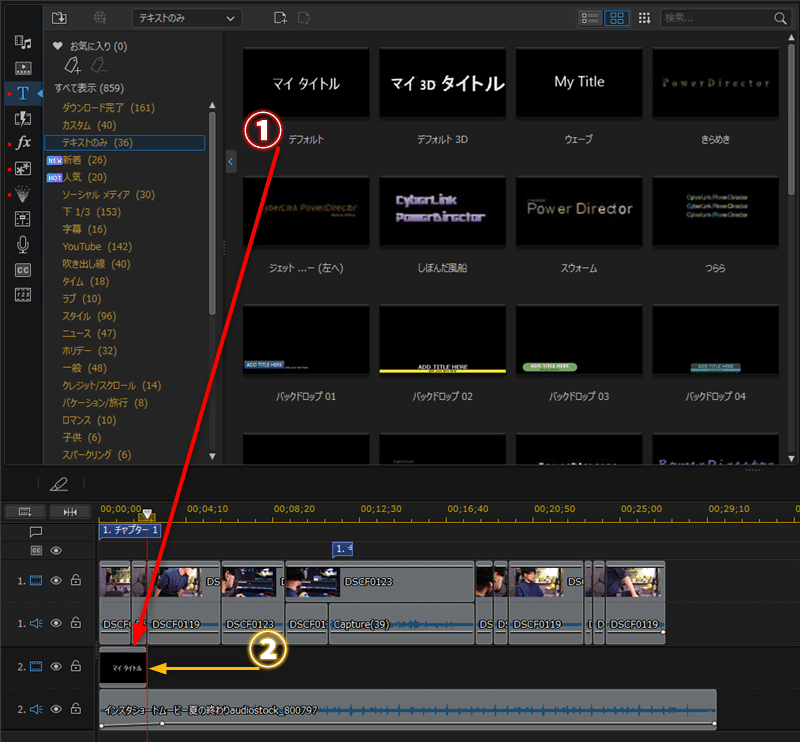

続いてタイムラインに配置したタイトル(テキスト素材)を

ダブルクリックし『タイトルデザイナー』を起動します。

そのタイトルデザイナーからデザインの編集をしていきます。

おまけ:PowerDirectorでできる映え&便利機能2選

(壱)エフェクトルーム機能

PowerDirectorには様々な視覚的な特殊効果であるエフェクト機能が搭載されています。

エフェクト機能はPowerDirector編集画面左上のエフェクトルーム ![]() から利用可能で

から利用可能で

映像の光を拡散(グロー)させたりレトロな映像に加工したりといったことが可能です。

※PowerDirectorのバージョン及びグレードにより使用できるエフェクト数が異なります。

使いこなすのがなかなか難しいですが、適切に使えると動画編集が楽しくなるので

興味のある人は下記ページから参照してみてください。

エフェクト:視覚効果について

ここでいうエフェクトは、視覚効果などの特殊効果を指しています。

色調を変えて白黒にしたり光源を光らせて神秘的な視覚演出を行えたり、様々なエフェクトがあります。

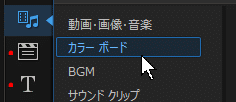

(弐)カラーボード作成機能

PowerDirectorでは背景色を変える際にカラーボードという素材を使用します。

メディアルームにカラーボードという項目があるのですが

これを映像トラックに配置することで背景色を変えることができます。

まず、『メディアルーム』を開きカラーボードを選択します。

そしてお好みの色を最背面の映像トラックにドラッグして配置します。

これだけでカラーボードが配置されている箇所のみですが背景色を変えることができます。

また、配置したカラーボードの色を変更したい場合は

タイムライン上のカラーボードを選択してから『色の変更』を押すことで背景色を変更できます。

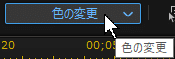

⑥動画が完成したらエンコード:出力する

最後に動画の出力の説明になります。

動画編集ではプロジェクト上で動画が完成した後に

最適な動画ファイルに書き出すことを『出力:エンコード』といいます。

※これは用途に応じて最適な設定を選びます。YoutubeやTwitter等

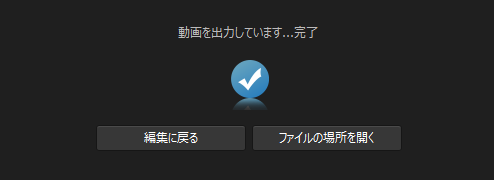

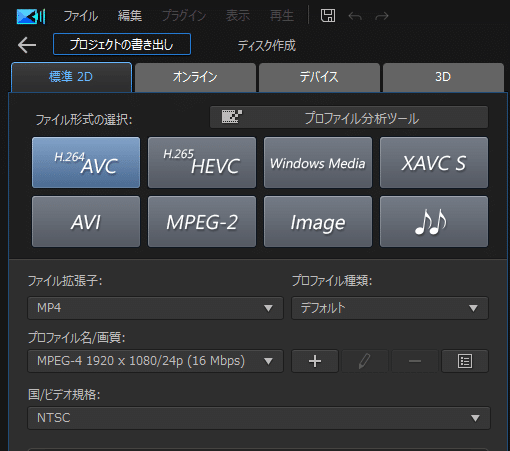

まずPowerDirector画面上部の『書き出し』をクリックし『出力ウィンドウ』を開きます。

![]()

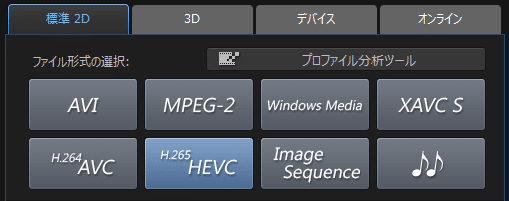

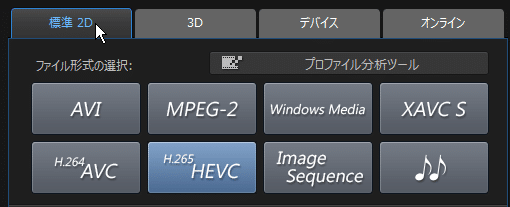

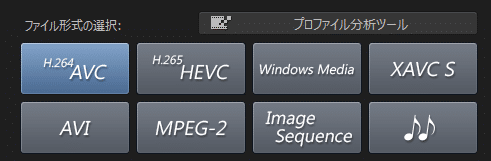

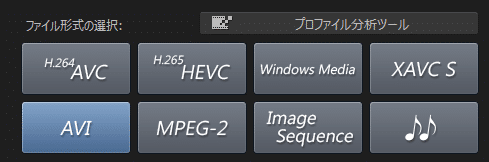

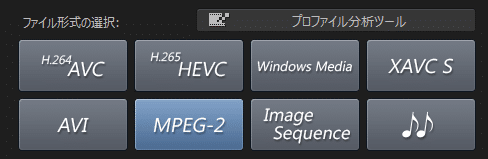

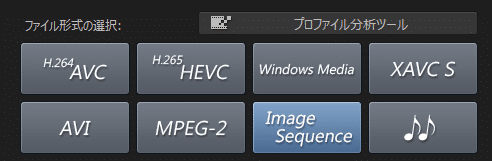

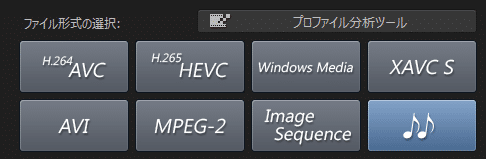

出力ウィンドウでは左上の『ファイル形式の選択』からお好みのプロファイル形式が選べます。

まず様々なプロファイル形式があって迷うかと思いますが

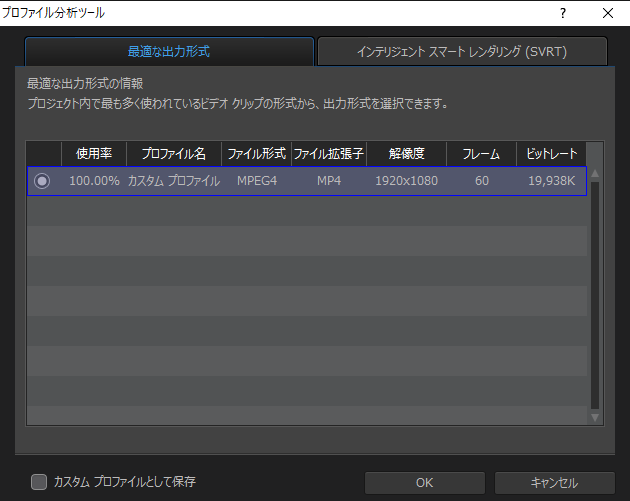

編集元と同じ形式で出力したい場合は『プロファイル分析ツール』が最適です。

これをクリックすると使用している動画素材などに合わせて最適なプロファイル設定にしてくれます。

ビットレートについて

ビットレートというのは、動画1秒あたりに使用するデータ量のことです。

※それぞれの出力コーデック(H.264やh.265など)によってデータ効率が異なりますので同等の画質でもデータサイズが変わります。

ビットレート値を高くすればそれだけ画質などがよくなりますが、高くしすぎたりするにも注意が必要です。

ビットレートを元の動画素材より大きくしても元の画質より高画質になることはなくデータサイズだけが膨らむ可能性があるためです。

そして、『標準2D、3D、デバイス、オンライン』などの項目に分けられていますが

これは用途に応じて使い分けます。

※一般的な動画であれば『標準 2D』が最適です。

例えば、iphoneやアンドロイドなどのスマホデバイスで再生したい!というのであれば

『デバイス』を選択しそれに応じたプリセットを選んであげるだけで大丈夫です。

スマホの他に、DVテープ、HDVテープ、Playstationなどのソニー製品や

XboxなどのMicrosoft製品などの目的に応じたデバイスがある場合はこれらを選ばれるのがいいかと思います。

そして、『オンラインタブ』ではYoutubeやニコニコ動画といった

オンライン動画サイトに最適なプロファイルのプリセットが用意してあります。

※これらも目的に応じたモノがあれば、簡単にプロファイルを選ぶことができます

標準2Dの書き出し

続いて、一般的に使用する頻度が多い『標準 2D』について簡単に説明いたします。

この『標準2D』のタブでは『使用頻度の低いマイナーな設定』から

『使用頻度の高いメジャーな設定』まで様々なプロファイル設定が用意されています。

使用頻度:高

『H.264 AVC』について

『H.264 AVC』と『H.265』が現在の動画コーデックの主流だと思うのですが

『H.264』は後述する『MPEG-2』よりも圧縮率が2倍すぐれているファイル形式の動画コーデックです。

例えば2倍というのが何を示すのかと言うと

これらプロファイルの後ろにMBPSという数字があると思いますが

![]()

これは『ビットレート:bps』という1秒あたりに割り当てられるデータ量を示す数値になります

※MPEG-2とH.264のビットレート値が同じ数値だった場合、H.264のほうが2倍データ効率がいいので画質が2倍綺麗になるということ

またカスタムでビットレート値などを調整することもできますが

元動画のビットレート値よりも大きい値にしても画質が元の動画より綺麗になるということはありませんので

基本はプリセット通りのプロファイルがベストです。

H.264はかなり主流な動画コーデックでYoutubeやTwitterに対応していますので

コーデック選びに困ったらとりあえずこれ!というオススメの動画形式になっています

PowerDirectorでh.264を選択した場合は音声データの周波数が48,000Hzで出力されますので

使用する音声ファイルが44,100Hzが混在している時はご注意ください。

※動画にして気にならないなら特に問題はございません

使用頻度:高

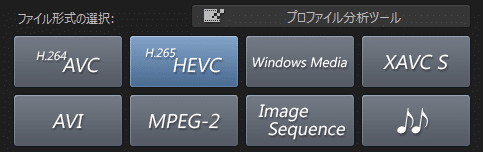

『H.265 HEVC』について

次にH.264の後継コーデックにあたるのが『H.265 HEVC』です。

これも簡単に言うと、H.264の2倍データ効率がよくなった後継の規格ですので

h.264のビットレートが4万であれば、H.265なら半分の2万程度で同等程度の画質を要するということになります。

ただし互換性という意味でPCのCPUが第7世代以前のCPUをお使いの場合

スムーズに再生されないなどのことがあるかもしれません。

PowerDirectorでh.265を選択した場合は音声データの周波数が48,000Hzで出力されますので

使用する音声ファイルが44,100Hzが混在している時はご注意ください。

※動画にして気にならないなら特に問題はございません

使用頻度:中

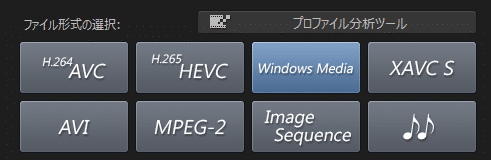

『Windows Media Video 9』について

次にWindows Media Video 9ですが

これはWindowsを搭載しているPCではごくごく一般的なデータ形式のプロファイルです。

拡張子は、wmvでmp4と同等くらいの画質もあります。

PowerDirectorでWindows Media 9を選択した場合は音声データの周波数が44,100Hzで出力されますので

使用する音声ファイルが48,000Hzが混在している時はご注意ください。

※動画にして気にならないなら特に問題はございません

使用頻度:中

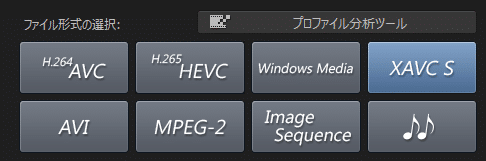

『XAVCS』について

次にXAVCSですがこれはソニーが提唱している4K世代の次世代映像フォーマットです。

小難しい話は抜きにしてベースが後述する『H.264』なので

特にこだわりがなければ『H.264』の4Kプロファイルでもいけるのかなと思っています。

※出力した後、ソニー製品のレコーダーなどに取り込みたい場合などには、このXAVCS形式がいいかもしれません。

使用頻度:低

『AVI』形式について

まず、『AVI』ですが、これは今よく目にする拡張子だけのなんちゃってAVIではなく

AVIという古い規格のコーデックだと思われます。

使用頻度:中

『MPEG-2』について

続いて『MPEG-2』ですが、これはDVDに焼くのに適した形式ですが

これ単体では一般的なDVDレコーダーなどでは再生できないという点にご注意ください。

PowerDirectorは動画にしてしまえば

DVDやブルーレイに書き込める(焼く時に適切な形式に変換してくれる)ので、わざわざMPEG-2にする必要もありません。

使用頻度:低

『イメージシーケンス』について

イメージシーケンスというのは、動画ではなく画像を1コマずつ出力するファイル形式となります。

※ぱっと思いうかぶものだとAPNGなどを実装する際に使えるかもしれません

使用頻度:低

『音声ファイル』の書き出し

そして最後の音声ファイルというのは、

文字通り、映像データを出力せずに音声だけを出力するファイル形式になります。

これは音声部分だけを出力したい場合に使用します。

出力形式が決まったら

以上の項目の中から出力の形式が決まったら保存先を指定して出力を行います。

今回は『標準2D』の『H.264 AVC』→ファイル形式が『mp4』でデフォルトプロファイルを使用します。

※MPEG-4 1920 × 1080/24p

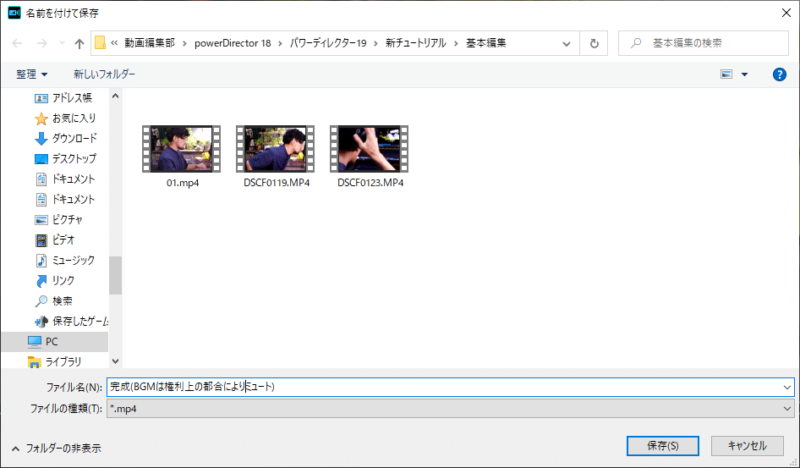

次に『書き出し先』の右側にある『他の出力フォルダーを選択』をクリックし

任意の保存先を指定し名前を入力し保存をクリックします。

![]()

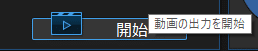

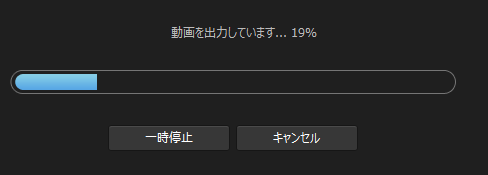

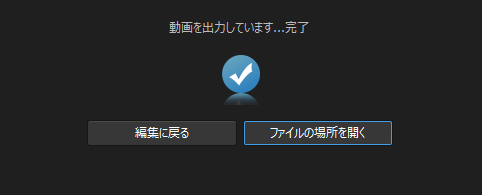

そして出力画面下部の『動画の出力を開始』をクリックします。

動画の出力が完了したら『ファイルの場所を開く』をクリックして

動画ファイルがきちんと出力できているかを確認します。

以上が標準のファイル出力形式の説明になります。

今回は動画ファイルとして出力する方法を説明いたしましたが

普通のレコーダーなどで再生できるDVDやブルーレイに焼くには、

『出力』ではなく『ディスク作成』から書き出しをする必要がありますので下記記事を参考にしてください。

動画出力時のビットレートはどう設定すればいい?

また動画出力時のビットレートの値には気をつけてください

このビットレートの値というのは、それぞれのコーデック + 解像度 + FPSによって最適な数値が変わります

基本的には録画した元動画のコーデックとビットレート値にしておけば特に問題ありません。

ビットレートが低いとどうなる?

割り当てられるデータ量が少なくなるので、保存容量は少なくなりますが

必要以上に低くなると、画質が明らかに低下しブロックノイズが発生しやすくなります。

ビットレートが高いとどうなる?

割り当てられるデータ量が多くなるので、画質の劣化はしにくくなります。

ただし、元の動画のビットレートよりも値を大きくしたとしても元の動画より綺麗になることはありません。

総括:PowerDirectorの基本的な使い方を動画付きで解説

基本的なPowerDirectorの使い方に『動画編集の流れ』も合わせて説明いたしましたので

少し長くなってしまいましたが、だいたいこんな感じになるかと思います

あとはキーフレーム機能を使うことで簡単なアニメーションを作ることができたり

エフェクト機能を使うことでお手軽に映像を加工することができたり

トランジション機能を最適に使うことで場面転換がオシャレになっていきます。

また、当サイトではどの動画編集ソフトでも使える背景が透過された映像素材などを作成&公開しております。

※下記DEMO参照

興味のある方は当サイトで無料公開&販売しているmp4 & mov形式の映像素材を使っていただければ嬉しく思いますので

ご検討いただけますと幸いです。